Bericht: Moderne Sklaverei in der Konsumgesellschaft – Die subtilen Fäden des Daseins

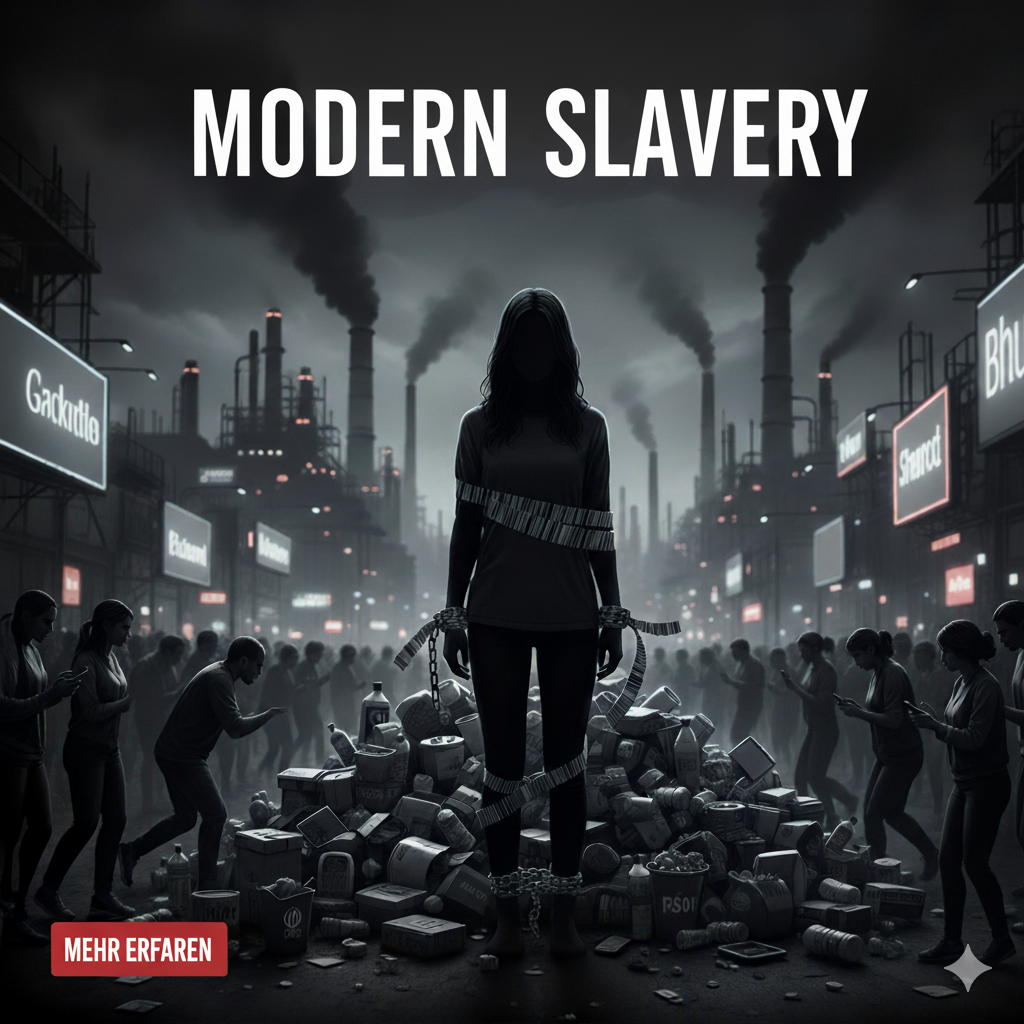

Die Metapher der modernen Sklaverei dient als scharfe Kritik an den Funktionsweisen unserer Gesellschaft. Sie hinterfragt die Annahme, dass der Mensch in einer freien Marktwirtschaft ein autonomes Individuum ist, und stellt stattdessen die Behauptung auf, dass wir alle, unabhängig von persönlicher Leistung, zu einer produktiven und konsumierenden Einheit werden.

Die Rolle der Masse In einem Land mit 84 Millionen Einwohnern wird die individuelle Arbeitsleistung zweitrangig. Was zählt, ist die Masse. Als Kollektiv bilden wir eine unaufhaltsame wirtschaftliche Maschine. Jeder Einzelne ist dabei nicht mehr als eine Ziffer in einem gigantischen System, das seinen Wert weniger aus dem, was er schafft, als vielmehr aus dem, was er konsumiert, ableitet. Diese Sichtweise lässt die Frage nach Gerechtigkeit und individuellem Wohlergehen beinahe obsolet erscheinen. Wenn die Gesamtheit unaufhaltsam wächst und sich bewegt, scheinen die Schicksale derjenigen, die zurückfallen oder leiden, im größeren Kontext unerheblich.

Zwischen Freiheit und Zwang Der Vergleich mit der historischen Sklaverei ist bewusst provokant, muss aber differenziert betrachtet werden. Im Gegensatz zu früheren Epochen sind wir nicht an Besitzurkunden gebunden, und das Konzept der rechtlichen Sklaverei ist global geächtet. Uns stehen Freiheiten zu, die in der Vergangenheit undenkbar waren: das Recht auf Bewegungsfreiheit, auf Reisen und auf die Gründung von Familien. Wir haben die Illusion der Wahl, in welcher Form wir uns innerhalb des Systems bewegen.

Ein Kreislauf des Konsums Genau in dieser scheinbaren Freiheit liegt jedoch die subtile Komplexität. Die Masse der 84 Millionen Menschen schafft durch ihren unaufhörlichen Verbrauch einen Kreislauf des Wachstums, der das gesamte System am Laufen hält. Die Wirtschaft braucht nicht nur unsere Arbeit, sondern vor allem unseren Konsum. Es ist dieser ständige Hunger nach neuen Produkten und Dienstleistungen, der die Maschinerie antreibt und sicherstellt, dass die Ungleichheiten zwischen den Einzelnen in den Hintergrund treten.

Erweiterung: Die unsichtbaren Fäden – Wie das System uns bindet

Über die offensichtlichen Produkte und Dienstleistungen hinaus hat die Konsumgesellschaft Mechanismen entwickelt, die uns auf tiefere, fast existenzielle Weise in ihren Bann ziehen und das Gefühl der „eigenständigen Entscheidung“ perfektionieren:

- Die Emotionalisierung des Notwendigen:

- Grundbedürfnisse als Premium-Erlebnis: Selbst essenzielle Dinge wie Nahrung, Wasser und Wohnen werden nicht mehr als bloße Notwendigkeiten, sondern als Lebensstil-Entscheidungen inszeniert. Biologische Vielfalt, „Fair Trade“, „Craft Water“, „Tiny Houses“ oder Luxusimmobilien – die Wahlfreiheit bei Grundbedürfnissen ist so groß, dass sie den Zwang, sie überhaupt befriedigen zu müssen, überdeckt. Wir zahlen horrende Preise für „Erlebnisse“, die im Kern der Befriedigung eines Überlebensbedürfnisses dienen. Die emotionale Bindung an die „Qualität des Lebens“ wird zum Konsumargument.

- Gesundheit als Konsumgut: Der Wunsch nach Gesundheit ist tief menschlich. Die Konsumgesellschaft verwandelt ihn in einen riesigen Markt: Fitness-Abos, spezielle Diäten, Nahrungsergänzungsmittel, Wearables zur Selbstoptimierung. Wir investieren nicht nur Geld, sondern auch Zeit und mentale Energie, um den „perfekten“ Körper oder Geist zu erreichen, stets angetrieben durch das Versprechen, ein „besseres Ich“ zu werden, das durch weitere Konsumentscheidungen erreichbar scheint. Die Verantwortung für das Wohlergehen wird vom System auf das konsumierende Individuum abgewälzt.

- Die Digitalisierung der Abhängigkeit:

- Die „Convenience-Falle“: Apps und digitale Dienste versprechen, unser Leben einfacher zu machen – Essenslieferungen, Fahrgemeinschaften, Online-Banking, Smart Homes. Diese ultimative Bequemlichkeit macht uns jedoch zunehmend abhängig von Infrastrukturen und Anbietern, deren Geschäftsmodelle auf unserem fortgesetzten Konsum und unserer Datennutzung basieren. Wer sich entzieht, wird vom Effizienzgewinn der Gemeinschaft abgekoppelt und im Zweifel sogar sozial isoliert.

- Soziale Validierung durch Konsum: Soziale Medien sind zu digitalen Marktplätzen der Identität geworden. Was wir tragen, essen, wohin wir reisen – all das wird zur Inszenierung unseres Lebensstils. Der „like“-basierte Wert unserer Existenz befeuert einen ständigen Konsum, um mit den scheinbar perfekten Leben anderer mitzuhalten. Wir kaufen nicht nur ein Produkt, sondern auch Anerkennung und Zugehörigkeit in einer digitalen Welt.

- Die Verschuldung als Konsummotor:

- Der „Kredit-Lebensstil“: Die Möglichkeit, heute zu konsumieren und morgen zu bezahlen, ist ein mächtiges Werkzeug, um den Konsumkreislauf am Laufen zu halten. Kredite für Autos, Häuser, Bildung oder einfach Konsumgüter binden Individuen oft über Jahrzehnte an ein System, das von ihrer Arbeitsleistung und ihrer Fähigkeit, Schulden zu tilgen, lebt. Die „Freiheit“, sich Wünsche sofort erfüllen zu können, wird mit langfristiger finanzieller Gebundenheit bezahlt, die wenig Spielraum für Ausbrüche lässt.

- Bildung als Investition: Selbst Bildung, einst ein Weg zur Emanzipation, wird zunehmend als Investition in die eigene Marktfähigkeit vermarktet. Hohe Studiengebühren und der Druck, nach dem Abschluss einen gut bezahlten Job zu finden, zwingen Absolventen oft in Berufe, die sie vielleicht nicht lieben, aber die es ihnen ermöglichen, ihre Schulden abzuzahlen und weiterhin zu konsumieren.

- Die Verwertung von Sinn und Zweck:

- „Purpose Washing“ und ethischer Konsum: Unternehmen haben gelernt, dass Menschen Sinn und Zweck suchen. Sie vermarkten Produkte nicht nur nach Funktion, sondern auch nach ethischen Werten, Nachhaltigkeit oder sozialer Verantwortung. Dies gibt dem Konsumenten das Gefühl, durch seine Kaufentscheidung Gutes zu tun und moralisch zu handeln. Doch selbst „ethischer Konsum“ ist immer noch Konsum und integriert den Einzelnen tiefer in den Markt, anstatt ihn davon zu befreien. Der Wunsch nach Bedeutung wird kommerzialisiert.

Schlussfolgerung Die Metapher der modernen Sklaverei ist eine Einladung, unsere scheinbaren Freiheiten kritisch zu hinterfragen und die unsichtbaren Ketten zu erkennen, die uns an ein System binden, das auf unaufhörlicher Produktivität und unersättlichem Konsum basiert. Die Konsumgesellschaft perfektioniert die Kunst der freiwilligen Knechtschaft, indem sie uns durch ein Labyrinth von Entscheidungen führt, die uns das Gefühl von Kontrolle geben, während sie uns in Wirklichkeit tiefer in ihre Struktur einbinden. Die wahren Meister dieser Sklaverei sind nicht mehr die Besitzer von Ländereien, sondern die Architekten der Algorithmen und des Marketings, die unsere tiefsten Wünsche und Ängste nutzen, um den ewigen Kreislauf des Konsums aufrechtzuerhalten.